-

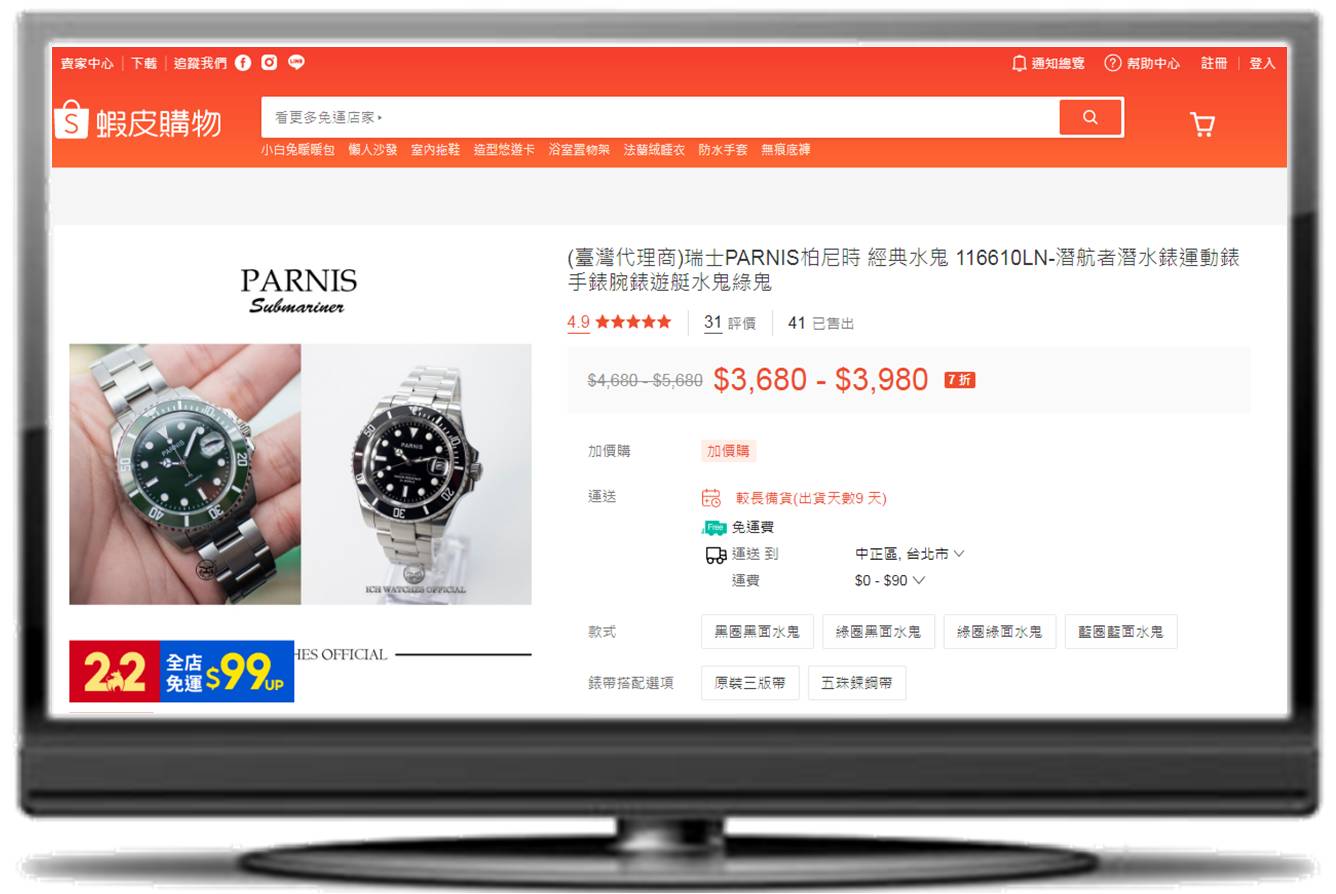

2024-05-18

-

2024-04-13

-

2024-04-13

-

2024-02-28

-

2024-01-03

-

2023-12-31

-

2023-10-25

-

2023-10-24

-

2023-10-10

-

2023-10-10

-

2023-10-09

保護和傳承非遺,分成傳承技藝、啟迪智慧、引領審美三個層次:通過傳承技藝和匠心,驅動非遺產業化,是初級認知;讓非遺成為中華智慧傳承的載體,是中級認知;讓非遺助力東方審美引領世界,提升中華文化自信,才是高級認知。

近年來,非遺保護和傳承方式層出不窮,然效果甚微,不是過度保護而失去了其服務於人的核心意義,就是過分改變而失去了其承載著的人文精神,亦或者是過多的借助工業手段而使其丟掉了藝術張力,甚者,某些產品只是披著非遺的外衣,而內核和其本質相去甚遠。總之,大部分非遺文創只是借著非遺的名頭,實際上卻在做掛羊頭賣狗肉的事,不但於傳承無益,反而讓非遺面臨被曲解和淘汰的危險。

在文化產業蓬勃發展的當下,非遺逐漸成為文創的熱門領域,它不僅肩負著傳承傳統文化的重任,還蘊含著巨大的商業潛力。傳統非遺如何賦能現代生活,怎麼才能既留住文化的根,又讓非遺賦能的產品更“親民”、更實用,真正煥發生機呢?

(圖片:浙江杭州自然造物非遺文創中心|圖源:作者拍攝)

非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)是一個民族發展史上承載民族文化記憶的重要載體,擁有著特殊的文化價值和歷史價值。隨著時代的快速發展,非遺傳承面臨著很大挑戰。雖然在國家搶救性保護的舉措之下,情況略有改觀,但是,傳統的傳承方式和保護措施非但無法真正做到有效傳承,有時反而會適得其反,讓傳承中斷,從而讓一項承載著人類智慧的文化傳統成為歷史的歎息。

近年來,非遺保護和傳承方式層出不窮,然效果甚微。不是過度保護而失去了其服務於人的核心意義,就是過分改變而失去了其承載著的人文精神,亦或者是過多的借助工業手段而使其丟掉了藝術張力,甚者,某些產品只是披著非遺的外衣,而內核和其本質相去甚遠。總而言之,大部分非遺文創只是借著非遺的名頭,實際上卻在做掛羊頭賣狗肉的事,不但於傳承無益,反而讓非遺面臨被曲解和淘汰的危險。

因此,非遺保護傳承的核心還是非遺本身。傳承人首先要做的不是如何去保護、如何去傳承,而是全方位的瞭解其背後的文化價值、人文信仰、歷史記憶和情感寄託。只有完全瞭解了這項非遺的來龍去脈,才談的上是保護和傳承,否則,就是對其的破壞,所謂傳承也就無從談起了。

保護和傳承非遺,分成傳承技藝、啟迪智慧、引領審美三個層次:通過傳承技藝和匠心,驅動非遺產業化,是初級認知;讓非遺成為中華智慧傳承的載體,是中級認知;讓非遺助力東方審美引領世界,提升中華文化自信,才是高級認知。

近些年文創市場出現了不少別具匠心的非遺創新產品,不僅讓非遺融入現代生活,而且充分表達和展現了非遺的藝術價值以及人文信仰,但也有急於求成而弄巧成拙的案例。

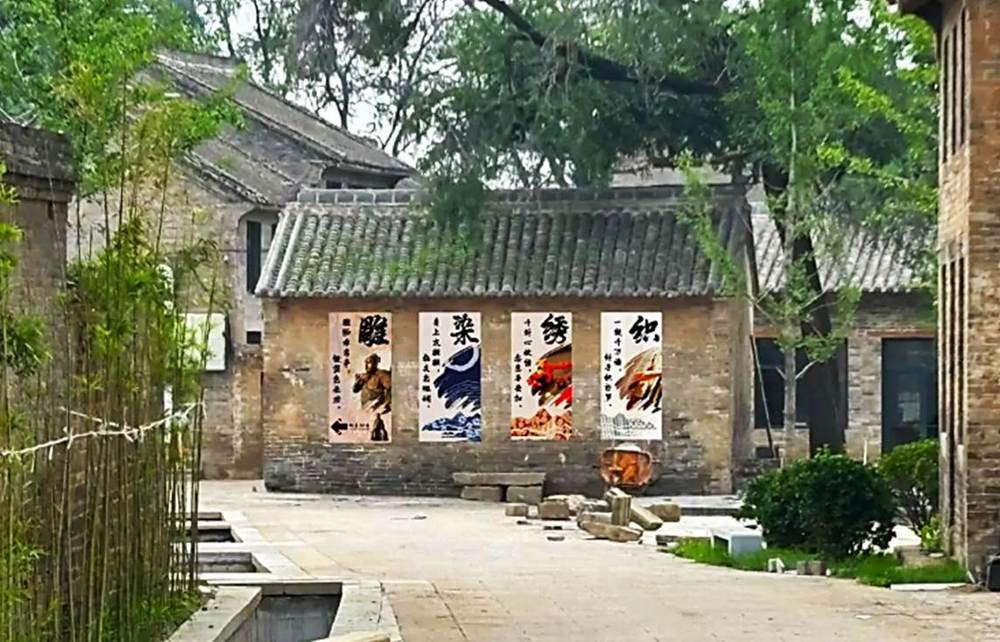

(圖片:山西晉城大陽古鎮非遺百工坊|圖源:作者拍攝)

非遺與文創不是簡單的疊加關係,而是更為深入的相互融合與雙向賦能,根據近幾年在非遺文創方面的探索和思考,本文淺析“非遺×文創”的五個創新方向:

01老內容新載體:材料創新,內容功能不變

在很多非遺中,圖案、符號是具有特殊意義的內容或形式表達,這些紋樣形式所承載著的人文信仰是民族記憶的源泉,這些內容或紋樣不僅是裝飾的藝術,更承載著深厚的文化寓意。特別是這些紋樣,無論是生動的花鳥、還是莊重的龍鳳,都蘊含著人們對美好生活的嚮往與期盼。通過獨特的藝術表現形式,傳遞著古老的智慧與情感,成為中華文化不可或缺的組成部分。

(圖片:作者在京津冀文創高品質發展大會和中國鄉村工匠研討會上介紹非遺創新|圖源:作者提供)

這一類非遺的核心便是這些內容或紋樣,只要核心不變,就可以在載體上尋求突破,從而融入現代生活,讓其煥發新的活力。老內容新載體、新材料,如將竹編與亞克力結合打造燈具、用金屬鍍層提升的漆器耐久性,或採用可降解材料複刻傳統紙藝等等。這類創新不但突破了載體的局限性,而且讓傾向於某一方面的內容或紋樣的應用更加廣泛。

國潮風的興起,多半就是老內容和新載體的有機結合,不僅使非遺走進現代生活,而且成為時尚。比如蘇州緙絲工藝與碳纖維結合,製成兼具東方美學與科技感的箱包,成為高端時尚單品。

02老物件新呈現:技術創新,共情價值不變

在部分非遺技藝中,重在直觀表達,如建築構件、生活器皿、壁畫裝飾等等,這些技藝考驗的是匠人技術,也就是手藝的體現,非一朝一夕就能學會的。將這類非遺融入現代社會,就得從其製作工藝上創新,既要體現匠人精神,更要讓產品有符合現代審美以及價值交換的呈現。

(圖片:山東淄博領尚琉璃創新工坊基地|圖源:作者拍攝)

這裡就可以借助科技的力量,以老手藝人的經驗和工藝細節為主,重在取巧,借助數位化技術手段,如3D列印、數位模型等,不僅可以節約時間,而且能節省投入。比如敦煌莫高窟借助數位模型,讓飛天動起來,完成和現代人的情感交織,實現隔空對話,在展示非遺,普及傳統文化的同時,讓非遺走進生活,完成古今情感牽繫。

03老手藝新文創:功能創新,手藝技藝不變

傳統非遺在使用場景上具有局限性,在保護其技藝不變的基礎上,拓寬技藝使用場景,將是創新發展的新舉措,不但能夠讓技藝活下來,更能豐富和提升產品審美,從而讓技藝得到有效傳承。

(圖片:湖南岳陽汨羅長樂古鎮傳統鐵匠工坊|圖源:作者拍攝)

(圖片:山西晉城大陽古鎮非遺百工坊之雕工坊|圖源:作者拍攝)

因為部分非遺產品的產生和使用源於生活,加上地域限制,形成了只能在固定或者單一的場景內使用,從而限制了技藝的傳承和發展,這是導致傳承困難的原因之一。

只要打開思路,這些技藝的使用就可以不局限於一事或者一物,比如將黎族織錦的植物染色技術應用於抗菌醫用面料,將傳統榫卯結構轉化為模組化傢俱設計等等創新思路就是很好的實踐路徑,通過功能轉化創造了新的剛需,但其核心的技藝任然保持不變。

04老行業新業態:場景創新,社會功能不變

目前我們可喜的看到,在地化體驗經濟興起,旅拍、研學、劇本殺、宮宴等各種形式的沉浸式文旅,皆屬於此類。國家非遺保護的政策之下,部分政府,以及參與非遺保護的工作人員過分解讀,從而將本就服務於人們生活的非遺變成金絲雀,圈養籠中,不敢動、不願動,從而失去了其本身的意義。亦或者加上玻璃罩,當成展品供人參觀,不但於傳承是阻礙,更是曲解了活態保護的意義。

(圖片:山西大陽古鎮非遺百工坊|圖源:作者拍攝)

我們不能一味停留在表面的繼承發展的規則上,而是要順應時代需求,另闢蹊徑,構建活態參與系統。比如可以通過遊戲化、社交化場景降低傳播的壁壘。像東陽木雕結合數位平臺直播帶貨,以定制服務讓消費者親身參與設計,打破了傳承人固化的思維模式,給非遺注入了鮮活的生活,切實融入現代社會,不但讓消費者擁有了非遺產品,更是對傳統文化進行了傳播,讓更多人喜歡並參與保護傳承。如南京雲錦博物館推出AR尋寶遊戲,遊客通過解謎任務解鎖織機工作原理,並瞭解其背後的文化故事。

05老傳統新時尚:傳承創新,生活態度精神信仰不變

非遺技藝不僅僅是文化遺產,更是寄託著民族情感,成為一個民族的精神信仰,是流淌于血脈中的文化基因。實現中華民族偉大復興中國夢的偉大征程上,這類非遺就是連結民族凝聚力、向心力的文化紐帶。

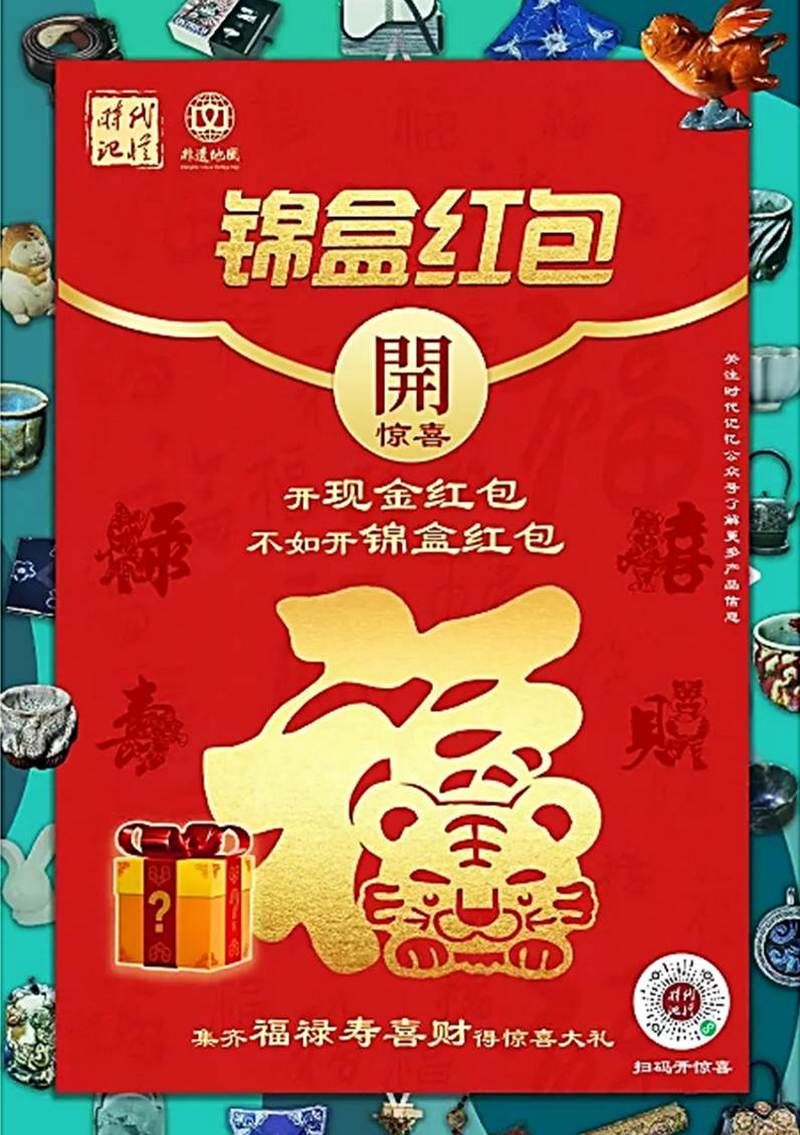

文化自覺的核心要義就是通過這類非遺喚醒民族文化記憶,像春節這個中國傳統節日被認定為非遺之後讓全球華人都有所觸動一樣,部分非遺的內核就是民族文化自信的源泉。所以,對於這一類非遺的創新,重點是要保持其老傳統,保證其所蘊含著的價值觀的不變,而是在審美上創新,在傳播管道上創新。比如:近幾年銀行推出的壓歲金產品、貴州火出圈的村超、村BA、網路春晚等都屬於此類。

(圖片:山西高平市良戶古村沉浸式研學良戶書院之國學禮|圖源:作者拍攝)

通過符號的現代化解構解讀,比如:提煉徽派建築色彩美學用於運動鞋設計,將《山海經》神獸形象轉化為賽博朋克風格潮玩,在保留文化精神內核的同時,應用於其他領域或者產品之上。比如傣族織錦紋樣經抽象化設計,成為倫敦時裝周秀場上的高定西裝內襯圖案,象徵東方智慧與西方剪裁的對話,讓非遺走出家門,走向全球,成為時尚代名詞。

綜上五個創新方向:新材料、新工藝、新功能、新玩法、新時尚,五個維度,筆者試圖闡釋傳統與當代需求的共生邏輯,其創新本質是文化DNA的適應性進化,非遺文創的現代化轉型需要在尊重傳統內核的基礎上,通過創新手段啟動其生命力,切忌割裂內容、材料、工藝、功能、場景的單點思考與改造,實踐需要緊密圍繞“文化基因保護與現代價值挖掘”的雙螺旋結構展開。

(圖片:非遺錦盒紅包|圖源:作者提供)

守界:堅守技藝精髓、倫理觀念、儀式精神等核心文化DNA;破界:通過材料、技術、功能的跨維度嫁接,使其嵌入當代經濟與社會網路。未來趨勢將更注重:科技人文主義(如元宇宙中的非遺數字孿生)、可持續性(傳統生態智慧對接綠色經濟)、在地全球化(方言文化通過文創產品實現跨文化傳播)等,最終實現非遺從“遺產”到“資產”的躍遷。

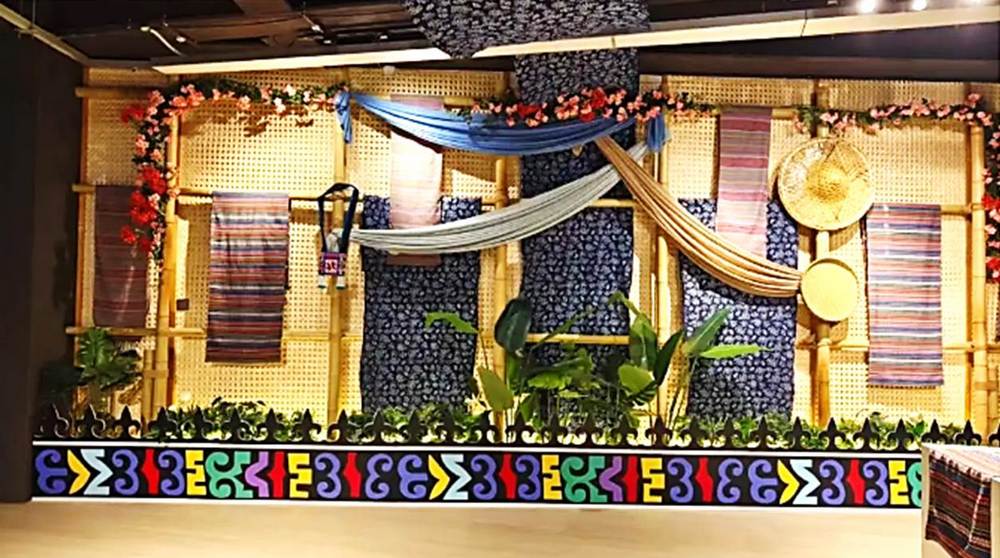

(圖片:雲南紅河縣梯田工坊展廳|圖源:作者提供)

(圖片:雲南紅河縣梯田工坊展廳|圖源:作者提供)

非遺創新需要跨界突破。材料突破:從自然材料到科技複合材質;技術嫁接:數位技術不是簡單地取代手藝,而是創造新交互介面;需求再造:讓非遺從“文化符號”變為“解決方案供應商”;圈層穿透:通過亞文化載體(電競、潮玩、元宇宙)打入年輕消費神經末梢;價值反哺:商業成功反向啟動傳承生態,形成文化保護良性迴圈。

非遺發展不能因過度保護而讓其失去了其本身的價值,也不能因過度曲解而讓其失去本真。如何在傳承中保護,在保護中創新,在創新中傳承。連結過去、融入當下、引領未來,只有在各個時期都能發揮其文化價值和歷史價值才算是真正意義的傳承保護。

編者後記

非遺的文創化商業化是一把雙刃劍,但總體來說,它為非遺傳承與發展帶來了新的契機。從消費角度看,商業化讓非遺文創產品種類更豐富,價格區間更廣,大家有了更多選擇。比如一些非遺工坊通過商業化運營,生產出不同檔次的產品,滿足了不同消費層次讀者的需求。但我們也要警惕商業化帶來的問題,過度追求商業利益可能會導致非遺文化內涵被忽視,出現粗製濫造的偽文化產品。

從創業角度看,商業化推動了非遺文創市場的發展,為投資者提供了更多機會,但同時智慧財產權保護等問題也增加了投資風險。所以創業者要深入瞭解項目的文化價值、市場前景和智慧財產權狀況。總之,無論是消費還是投資,大家都要把握好度,堅守對文化的理解和尊重,讓商業享受傳統文化滋養和獲取經濟收益的雙助力。

【溫馨提示】本文在參考文獻基礎上經平台責編重新整理,如有轉載請注明出處。文獻參考來源:沉浸城市;中國非物質文化遺產網·中國非物質文化遺產數字博物館(www.ihchina.cn):文化和旅遊部直屬的官方平台,發佈的非遺專案和創新實踐案例;中國文化傳媒網、中國旅遊新聞網等官方媒體對非遺文創的專題報導案例;浙江文旅廳對龍泉青瓷創新的報導、蘇州文旅對蘇工蘇作的推廣報導;中國國際進口博覽會、深圳文博會、蘇州創博會:湧現的大量非遺創新產品被媒體的報導。

© 2021 優優一百智慧聯網平台開發授權

中華文旅資訊社 官網:www.youyou100.online