-

2024-05-18

-

2024-04-13

-

2024-04-13

-

2024-02-28

-

2024-01-03

-

2023-12-31

-

2023-10-25

-

2023-10-24

-

2023-10-10

-

2023-10-10

-

2023-10-09

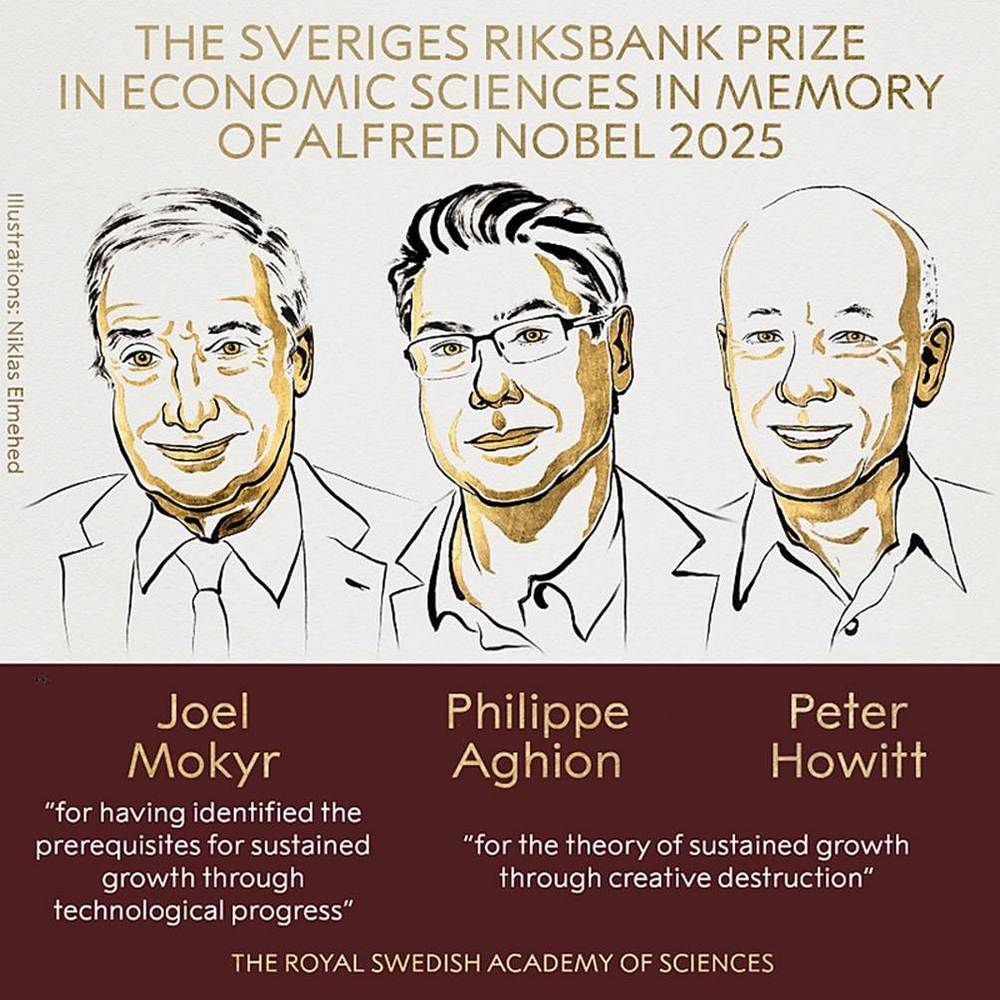

《鉅亨網》10月15日台北訊,10月13日,瑞典皇家科學院宣佈將諾貝爾經濟學獎授予三位傑出的經濟學家:美國西北大學的經濟史學家喬爾·莫基爾(Joel Mokyr),以及法蘭西學院的菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和布朗大學的彼得·豪伊特(Peter Howitt),以表彰他們“對創新驅動的經濟增長的闡釋”。

這次的頒獎,將經濟增長理論的兩個核心分支——宏大的歷史敘事與精密的數學模型——完美地結合在一起。

在人工智慧浪潮席捲全球、地緣政治重塑產業格局的今天,重溫和深思三位巨擘的洞見,對於尋求高品質發展的中國而言,無疑是恰逢其時!

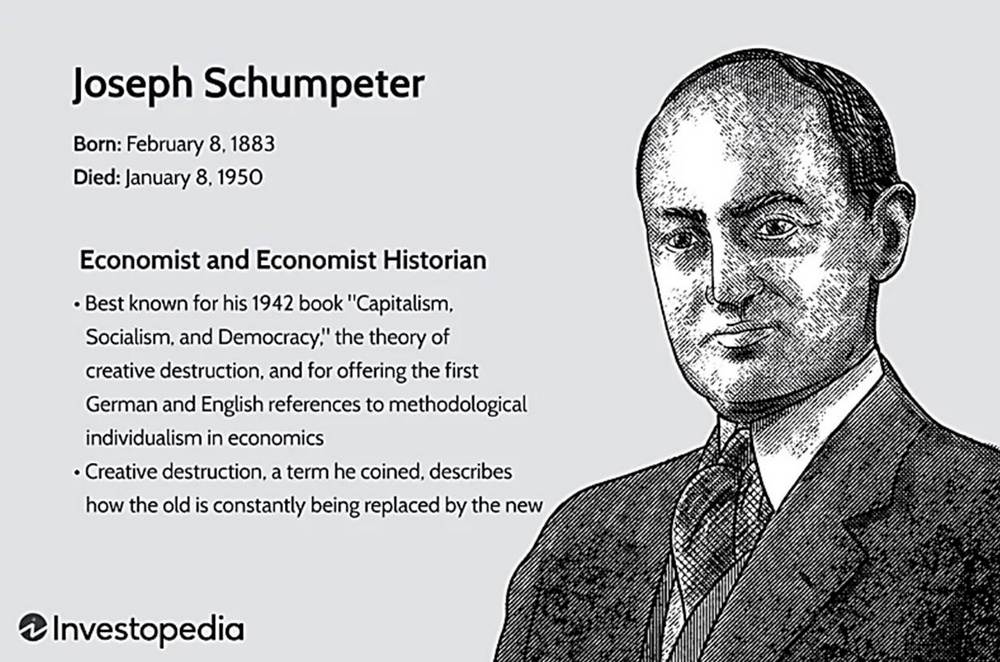

01 熊彼特的幽靈

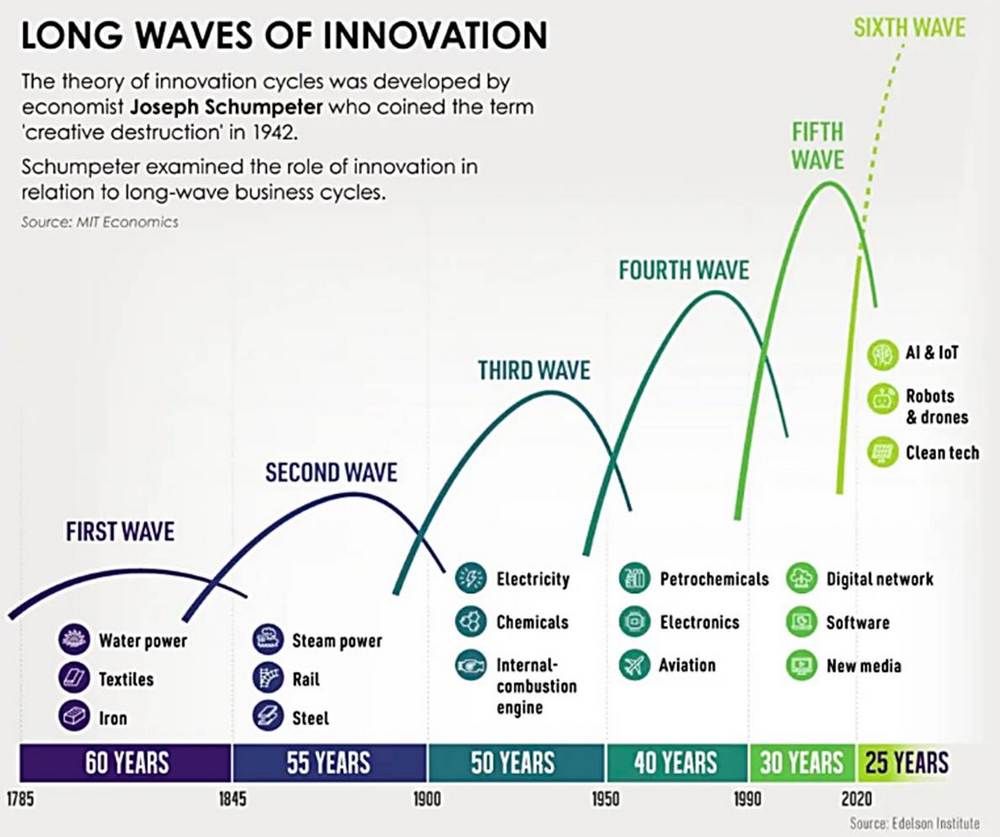

要理解本次諾獎的意義,我們必須回到思想的源頭——約瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)。這位特立獨行的奧地利經濟學家,在一個世紀前就提出了“創造性破壞”(Creative Destruction)這一顛覆性概念。

1942年,熊彼特寫下煌煌巨著《資本主義、社會主義與民主》,

將資本主義描繪成一個“從內部不斷革命化經濟結構”的動態過程,即舊的被不斷摧毀,新的被不斷創造。

熊彼特認為,經濟發展的真正動力並非源於價格的短期波動或市場的自我均衡,而是來自企業家引入的“新組合”—無論是新產品、新工藝、新市場,還是新的組織形式—這就是“創新”。這種創新過程如同“經年不息的狂風”,它摧毀了馬車伕的飯碗,卻創造了汽車工業的繁榮。

熊彼特的理論極具洞察力,但在很長一段時間裡,它更像是一個生動的隱喻,而非一個可供分析的嚴謹理論。

它提出了“是什麼”,卻沒有完全解答“為什麼”和“怎麼樣”。

而這正是今年三位獲獎者的工作價值所在:

莫基爾探尋創新得以持續的文化與制度根基;而阿吉翁和豪伊特則用精準的數學語言,建構了可計算的動力學模型。

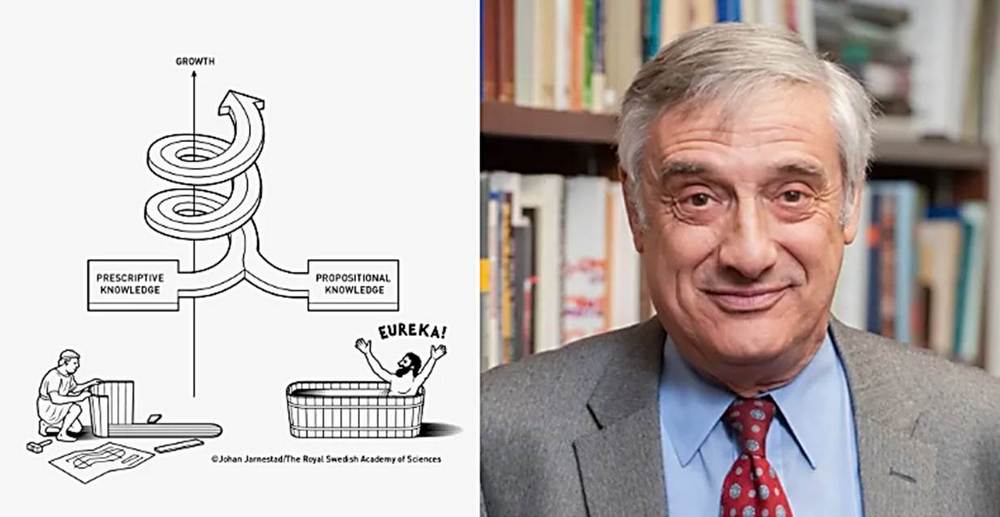

02 喬爾·莫基爾的歷史羅盤

我們首先來看喬爾·莫基爾,作為一位傑出的經濟史學家,他主要研究工業革命前後的歐洲,試圖回答一個根本問題:為何持續的經濟增長在人類歷史的大部分時間裡是例外而非通則,卻在過去兩百年成為可能?

莫基爾的核心洞見在於,他提出了“有用知識”(Useful Knowledge)的概念,並將其劃分為兩大類:

1、命題性知識(Propositional Knowledge):即關於自然規律和現象的科學知識,回答“是什麼”和“為什麼”的問題。這類似於我們今天所說的基礎科學。

2、指令性知識(Prescriptive Knowledge):即關於如何操作的技術、工藝和配方,回答“怎麼做”的問題。這類似於應用技術和工程訣竅。

在莫基爾看來,工業革命前的創新大多依賴於工匠的經驗和試錯,即指令性知識的緩慢積累。然而,要實現持續的、自我驅動的增長,兩種知識必須形成正反饋循環。

在工業革命時期,歐洲形成了一種獨特的“知識生態”:科學家、工程師、企業家和工匠之間的交流日益密切,科學原理被用來解釋和改進技術,而技術實踐中遇到的問題又反過來催生了新的科學探索。

莫基爾的研究也證明,一個開放、寬容、鼓勵思想交流和質疑權威的社會文化,是創新之樹得以枝繁葉茂的土壤。

而制度保障(如專利法)和激勵機制固然重要,但更深層次的,是一種追求進步的信念和將知識轉化為生產力的文化。

他的歷史分析為我們理解為何某些國家和地區能夠成為創新高地,而另一些則陷入停滯,提供了深刻的歷史鏡鑑。

03 阿吉翁與豪伊特建構創新驅動的內生增長模型

菲利普·阿吉翁和彼得·豪伊特的工作,則是對熊彼特思想最重要的一次現代化和形式化。

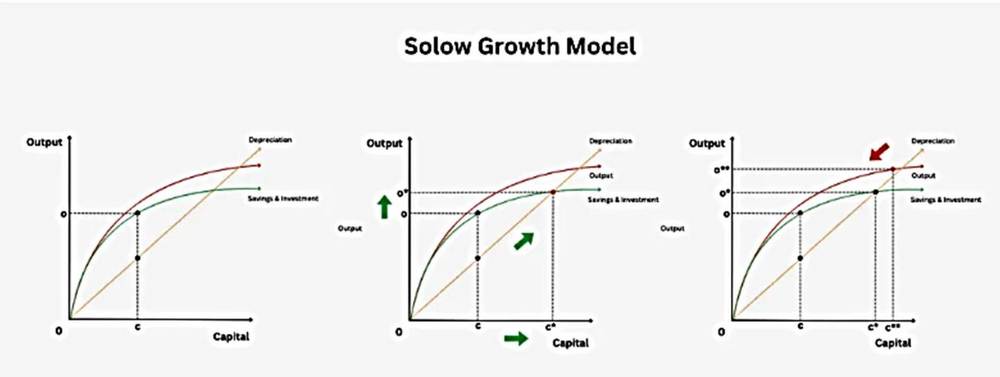

在20世紀80年代中期之前,主流的經濟增長理論(如索洛模型)將技術進步視為一個“外生”變數—如同上帝的禮物,從模型外部給定,無法解釋其來源。

這顯然無法令人滿意。

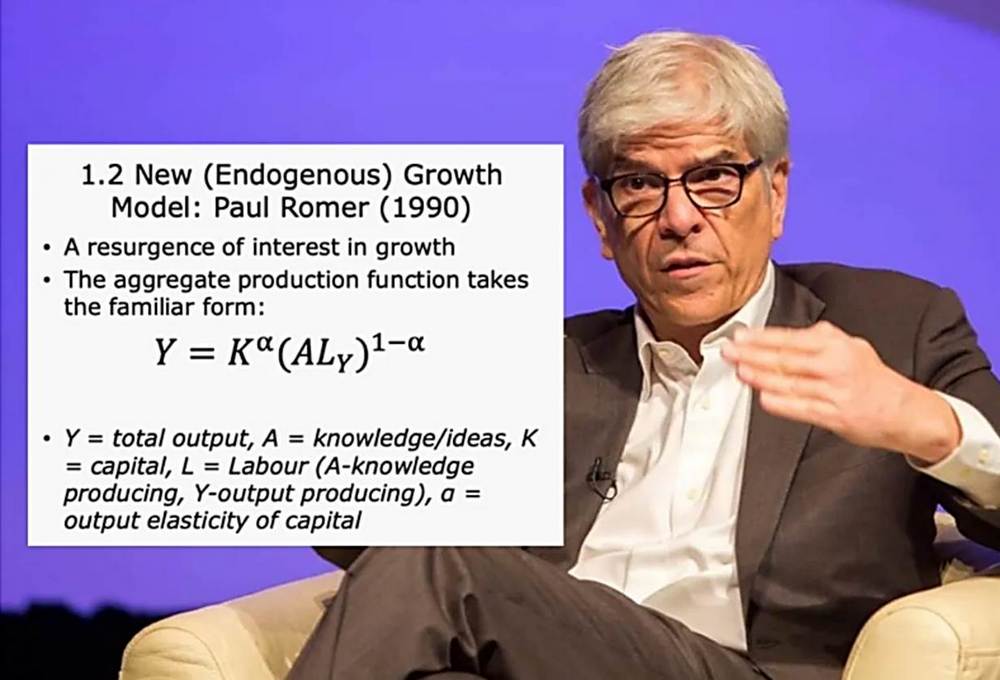

而以保羅·羅默(Paul Romer)等為先驅的“內生增長理論”則試圖將技術進步的動力放到模型內部來解釋。

阿吉翁和豪伊特在1992年發表的開創性論文,正是內生增長理論中“熊彼特學派”的奠基之作。(*企業家引入的“新組合”)

他們建構了一個優美的數學模型,數學公式咱們就不放了,但是其核心思想如下:

(*補述:中國現代化經濟理論基礎)

n 增長的引擎是“質量階梯”:經濟增長表現為產品或技術質量的不斷提升。

n 創新來自逐利動機:企業投入研發,是為了創造出更高品質的產品來取代現有市場領導者,從而獲得暫時的壟斷利潤。

n 創造與破壞並存:每一次成功的創新,都意味著對前一代技術和相應企業的“創造性破壞”。這種破壞是增長的必要代價。

n 政策與制度至關重要:模型的增長率並非天定,而是受到專利保護強度、市場競爭程度、教育水平和金融市場效率等一系列可由政策影響的因素決定。

>> 阿吉翁和豪伊特及其後續研究,為我們提供了許多極具啟發性的政策洞見。

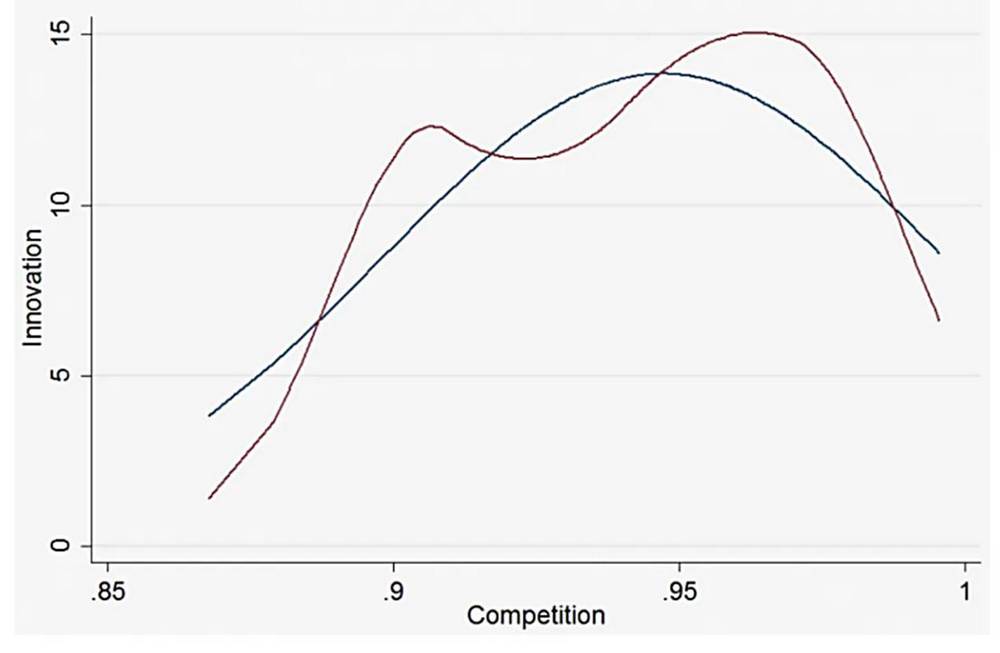

其中最著名的莫過於競爭與創新的“倒U型關係”。

他們的理論和實證研究表明,完全壟斷或過度激烈的競爭都不利於創新。

在競爭不足時,領先企業缺乏“逃離競爭”的動力去創新;而在競爭過於激烈時,創新成功後的利潤又太低,無法覆蓋研發成本,從而削弱了創新激勵。因此,「維持一個適度的競爭環境」,是激發創新的關鍵所在。

(*補述:川普全球關稅政策的內涵,而造福一方)

他們的框架將熊彼特的思想從一個哲學洞見,轉變為一個強大的分析工具箱,讓政策制定者可以具體地探討如何通過制度設計來培育一個持續創新的經濟體。

04 駕馭破壞性創新

三位諾獎得主的理論之所以在今天顯得尤為重要,是因為我們正處在一個“創造性破壞”空前加速的時代。

(*補述:美中貿易戰的用意)

人工智慧,特別是生成式AI,無疑是當下最典型的創造性破壞力量。它正在自動化許多認知性工作,對內容創作、軟體程式設計、客戶服務等行業造成巨大衝擊。

根據麥肯錫的報告,到2030年,全球多達30%的工作小時可能會被自動化。然而,正如歷史所揭示的,技術在摧毀舊崗位的同時,也在創造全新的崗位和產業。

阿吉翁等人的框架提醒我們,應對AI衝擊的關鍵,不在於阻止破壞的發生,而在於如何通過教育改革、終身學習體系和靈活的勞動力市場政策,幫助*勞動者適應轉型,並抓住AI帶來的新機遇。(*做中學需企業家先創造出環境應用場景)

此外,在全球地緣政治格局下,「技術競爭」成為大國博弈的核心。

莫基爾的理論強調了開放交流對於“有用知識”傳播的重要性,這對於當前一些逆全球化和“脫鉤”的思潮提出了警示。

(*補述:2025月10月15日川普發布11月1日起對中國150%以上的關稅,美國商務部已提出資源“脫鉤”的警示)

而阿吉翁-豪伊特的模型則為理解不同國家的“創新模式”提供了視角。例如,他們區分了兩種創新模式:

一種是“模仿和改進”(接近技術前沿的國家),另一種是“前沿創新”。這兩種模式需要不同的制度安排和政策支援(即“適配性增長政策”)。

這對於思考“中國”如何在堅持開放合作的同時,建構自主可控的創新體系,具有深刻的啟示。

值得注意的是,“創造性破壞”的過程是痛苦的。

技術變革會加劇收入不平等,因為創新的收益往往不成比例地流向資本所有者和高技能勞動者,而被替代的勞動者則可能面臨失業和收入下降的困境。這也正是當前許多社會矛盾的根源所在。

三位獲獎者的工作同樣也涉及到了這一部分,他們的理論框架強調,一個成功的創新驅動型經濟體,必須輔之以強大的社會安全網和包容性政策。這包括:

n 對人的投資:大力發展教育和職業再培訓體系,提升勞動力的適應能力。

n 健全的保障體系:提供失業保險、社會救助等,為在轉型中受損的群體提供緩衝。

n 競爭與監管的平衡:實施有效的反壟斷政策,防止創新巨頭扼殺新的競爭,同時確保創新成果能夠以更低的價格惠及消費者。

>> 2025年的諾貝爾經濟學獎,是對“創新”經濟學的又一次致敬。

喬爾·莫基爾以其深邃的歷史眼光,為我們展示了創新得以生根發芽的土壤;菲利普·阿吉翁和彼得·豪伊特則用精巧的數學模型,揭示了創新之樹開花結果的內在機制。他們的工作共同描繪了人類社會如何通過一場持續的“創造性破壞”,掙脫了千年的停滯,走向了今天的繁榮。

正如諾獎委員會主席所言:“獲獎者的工作表明,經濟增長不能被視為理所當然。我們必須維護創造性破壞背後的機制,這樣才不會再次陷入停滯。”理解並善用“創造性破壞”這股力量,在鼓勵顛覆性創新的同時,最大限度地緩衝其社會衝擊,將是我們這個時代最重要的課題。您覺得呢?

(TOP創新區研究院)

© 2021 優優一百智慧聯網平台開發授權

中華文旅資訊社 官網:www.youyou100.online