-

2024-05-18

-

2024-04-13

-

2024-04-13

-

2024-02-28

-

2024-01-03

-

2023-12-31

-

2023-10-25

-

2023-10-24

-

2023-10-10

-

2023-10-10

-

2023-10-09

《天下雜誌網》10月14日台北訊,歷史表明,科技進步並不一定會帶來經濟成長,今年的諾貝爾經濟學獎得主發現,要達成三個條件才能成功,並說明「創造性破壞」如何帶來繁榮。他們又如何解釋AI對當代社會的影響?

圖片來源:Shutterstock

一直以來,科技發展與經濟成長之間的關聯,都困擾著經濟學家,因為科學與技術的重大進步,並不總是與更好的經濟表現相關。

2025年的諾貝爾經濟學獎,由瑞典皇家科學院頒給三位經濟學家莫基爾(Joel Mokyr)、阿吉翁 (Philippe Aghion)和豪伊特(Peter Howitt),因為他們的理論與研究有效解答了這個問題。

理論的主要發想者是任教於西北大學的以色列美籍學者莫基爾,他發現科技變革要能帶來持續成長有三個條件:科技發展、應用能力,以及對變革持開放態度的社會。

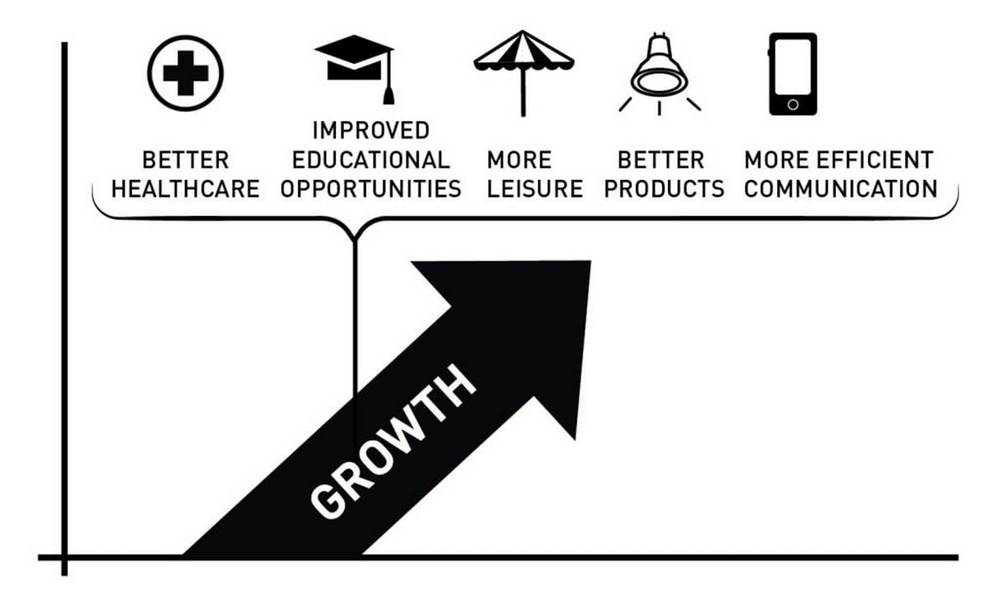

一個社會要如何達成經濟成長呢?技術革新是一個很顯而易見的答案。

首先,僅有科學理念是不夠的:達文西在15世紀末繪製了直升機的草圖,但製造它所需的熟練機械師和工程師卻不存在;但另一方面,僅有實務知識也不足夠:如果不理解某樣事物的工作原理,發明就無法進步。

社會文化也非常重要,這說明了為何經濟成長僅從啟蒙運動後,才得以持續。

18世紀末和19世紀初的英國,達成了上述三個條件,鼓勵科學家向發明家和工業人士傳遞思想,同時科學家也能獲得技術實際應用的回饋。

「科學革命直到與更多實踐知識互動後,才取得了巨大成就,」諾貝爾委員會成員、斯德哥爾摩大學經濟學教授克魯歇爾(Per Krusell)表示,「科學的應用與科學本身之間的互動,至關重要。」

另外兩位經濟學家法國巴黎法蘭西學院、歐洲工商管理學院、英國倫敦政經學院教授阿吉翁和布朗大學豪伊特,則因為對「創造性破壞」(creative destruction)如何推動經濟成長的理論,而共同獲獎。

兩位經濟學家建構的數學模型發現,變革——新流程與新產品——既終結一些企業,又催生新的公司,這個過程稱為「創造性破壞」,可以追溯到20世紀奧地利經濟學家熊彼得的理論。而創造性破壞率高的產業,往往能帶來更快的經濟成長。不過,值得注意的是,創造性破壞也可能帶來失業危機。

諾貝爾委員會指出,阿吉翁和豪伊特的模型與經濟政策的制定直接相關,能協助一個社會衡量要補貼多少給企業研發,以及改善因為科技變遷而失業的勞工安全網。

(*補述:判斷未來發展方向的指標;但野村報告:四中全會「十五五」2026-2030年,或不設具體增長目標,而是強調韌性、安全性和包容性。最終草案將於明年3月提交全國人民代表大會審議通過。/香港01)

總之,三位獲獎者的研究成果表明,人們必須意識到所有對經濟成長的各種威脅,可能是*少數公司主導市場、*對學術自由的限制,或*阻礙變革的利益團體。

>> 經濟學家如何看待AI?

在世人對於人工智慧的熱情高漲的今天,這幾位經濟學家試圖評估科技與創新如何形塑經濟與社會的研究,也帶來更多新的現實意義。

莫基爾對AI的未來持樂觀態度,並認為它就像上個世紀的電腦科技,「AI將是一個非常便捷的工具,以驚人的速度蒐集資訊、將提高我們的生產力,讓我們能夠更有效地獲取知識。」

此外,莫基爾也對經濟將進一步成長持正向態度,「人類有能力操縱和利用自然力量來滿足自身的需求。」「過去二十年是激烈創新的時代,這些進步將會持續下去。」

但對於阿吉翁來說,儘管AI有促進成長的潛力,但不適當的競爭政策可能會讓「超級明星公司」佔據主導地位,並排擠新的競爭對手,「確保當前的創新者不會扼殺未來的創新,是一項關鍵挑戰,」他強調。

至於世界可能因為AI等重大技術革新而出現大規模失業,阿吉翁則完全不擔憂,「過去對變革持批評態度的人做出的失業預測,並未得到充分證實,」「這種事永遠不會發生。」

與其擔心失業潮,阿吉翁更在意的是川普的貿易戰,表示保護主義不利世界經濟成長和創新。

如果你還記得去年的諾貝爾經濟學獎得主與他們的研究,會發現學者之間對於AI、新技術、經濟成長等議題的態度差距甚大。

去年的獲獎者,麻省理工學院經濟學家艾塞默魯(Daron Acemoglu)和強生(Simon Johnson),以及芝加哥大學的經濟學家羅賓森(James A. Robinson)的研究顯示:每一場科技進步,都會讓一小部分的企業變得更富有,多數平民大眾卻被剝奪了更多的權力。

(*補述:大型寡占電商全面掌握消費與金流市場導致改變傳統消費者、零售業、租房業與旅遊業等等民生產業的遊戲規則,但在美歐國家影響不大且提供市場效率愈發蓬勃)

以AI為例,艾塞默魯便擔憂它會如何取代人類,並認為保障人們的工作權,才能帶來經濟成長。學者也強調,沒有法治民主的社會,即使有創新帶來的經濟成長,也不會永續。

(資料來源:Nobel Prize, NYT, FT, WSJ, Guardian)

© 2021 優優一百智慧聯網平台開發授權

中華文旅資訊社 官網:www.youyou100.online